Conflit commercial entre les États-Unis et l’Europe

L’industrie mise de plus en plus sur le friendshoring et la réindustrialisation

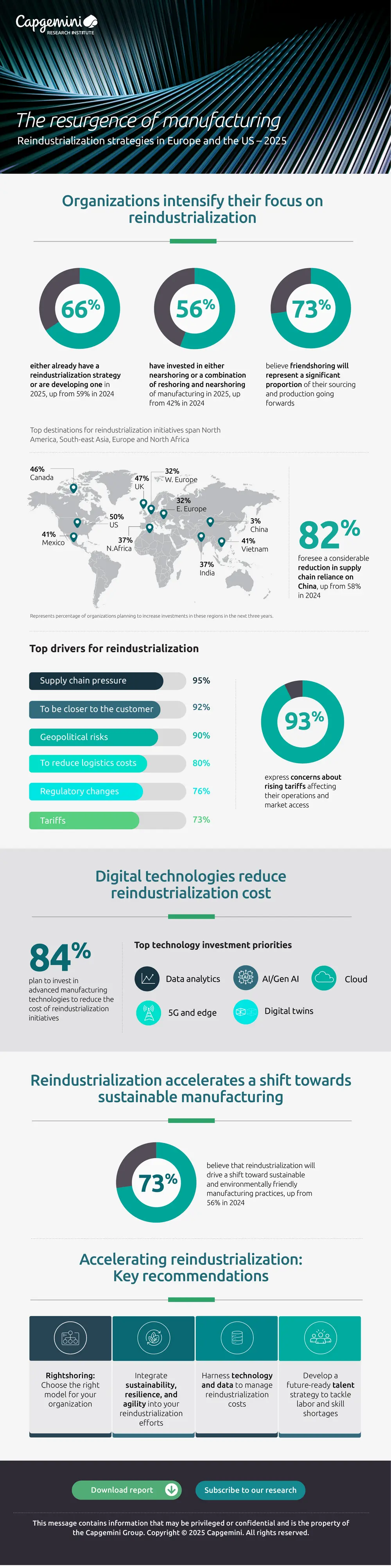

Les nouveaux droits d’importation imposés par le président Trump sur les produits européens ravivent les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne. Mais en coulisses, un changement plus profond est en cours : les entreprises industrielles européennes et américaines misent de plus en plus sur le « friendshoring » et investissent des milliards dans la réindustrialisation, selon une nouvelle étude du Capgemini Research Institute.

Les nouveaux droits d’importation imposés par le président Trump sur les produits européens ravivent les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne. Mais en coulisses, un changement plus profond est en cours : les entreprises industrielles européennes et américaines misent de plus en plus sur le « friendshoring » et investissent des milliards dans la réindustrialisation, selon une nouvelle étude du Capgemini Research Institute.

Le 1er avril, le président Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur les importations européennes d’acier, d’aluminium et d’automobiles. L’Union européenne a immédiatement réagi en présentant un plan de sanctions commerciales en réponse. Les tensions et le conflit commercial sont donc bel et bien de retour, rappelant le premier mandat de Trump, marqué lui aussi par des barrières tarifaires sur les produits européens.

Pour les entreprises industrielles, le constat est clair : le commerce mondial n’est plus un acquis. Plutôt que de subir, elles prennent les devants.

Réindustrialisation

Selon le rapport du Capgemini Research Institute, les grandes entreprises européennes et américaines réorganisent activement leurs écosystèmes de production. Au cours des trois prochaines années, leurs investissements dans la réindustrialisation devraient atteindre 4 700 milliards de dollars, contre 3 400 milliards l’année dernière.

Les entreprises reconnaissent que cela se fait au détriment de la rentabilité à court terme, mais elles privilégient la résilience et le contrôle de leurs chaînes d’approvisionnement.

La réindustrialisation se décline en trois stratégies principales :

- Reshoring: relocaliser la production sur le marché national ou dans le pays où se trouve le siège social.

- Nearshoring: transférer la production vers un pays voisin ou proche, afin de se rapprocher du marché de consommation.

- Friendshoring: délocaliser la production et les achats vers des pays considérés comme des alliés politiques et économiques, afin de limiter les risques géopolitiques.

Le friendshoring domine la stratégie

Le rapport révèle que le friendshoring gagne particulièrement en importance. Pas moins de 73 % des entreprises interrogées considèrent cette stratégie comme un levier essentiel de leur politique de réindustrialisation. La dépendance à l’égard de la Chine est activement réduite : 82 % des répondants prévoient de limiter leur exposition à ce marché.

Les investissements se concentrent désormais sur des régions comme le Mexique, l’Inde, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. D’ici 2028, le friendshoring devrait représenter 41 % de la capacité de production.

La technologie comme levier

Cette vague de réindustrialisation s’accompagne d’une modernisation technologique. Les entreprises investissent massivement dans des technologies de production numérique telles que l’intelligence artificielle, l’automatisation, les jumeaux numériques et la 5G. Plus de la moitié des répondants déclarent avoir déjà réalisé des économies de coûts de 20 % ou plus grâce à ces innovations.

Parallèlement, la pénurie de profils techniques constitue toujours un frein majeur pour l’industrie. Deux entreprises sur trois signalent que le manque de compétences locales freine leurs projets.

Remarque critique : des alliés pas toujours fiables

Le rapport met toutefois en lumière un paradoxe. Alors que le friendshoring est présenté comme une stratégie visant à réduire les risques, le récent conflit commercial entre les États-Unis et l’Union européenne montre que même les alliés traditionnels ne sont pas des partenaires économiques infaillibles.

Le protectionnisme croissant des États-Unis et l’escalade des tarifs dans ce conflit commercial interrogent sur la fiabilité des alliances politiques comme garantie de stabilité économique. Selon le rapport, le friendshoring apparaît aujourd’hui comme la solution, mais rien ne dit que les cartes géopolitiques ne seront pas rebattues demain.